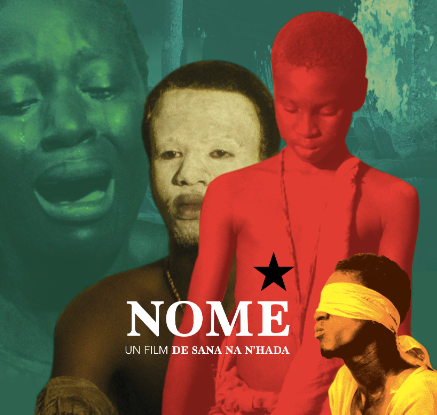

“Nome”, film témoin de la libération et de la création de la Guinée-Bissau. Entretien avec le réalisateur Sana Na N’Hada

Parmi les 9 longs métrages sélectionnés par l’ACID présentés au Festival de Cannes se trouve “Nome”. L’histoire se situe en 1969, en Guinée-Bissau. La guerre oppose l’armée coloniale portugaise et les guérilleros du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Nome décide de quitter son village pour rejoindre le maquis. Après plusieurs années, il revient en héros, mais rapidement, la joie laisse place à l’amertume et au cynisme.

Retour sur les mémoires récentes ou plus anciennes de conflits loin d’être éteints.

Au festival de Cannes et en France d’une manière générale, nous sommes habitués à voir des représentations de l’histoire française et/ou européenne, ou alors de l’histoire américaine. Nous voyons rarement des fictions qui représentent l’histoire des pays d’Afrique. Comment vous attendez-vous à ce que ce soit reçu à Cannes ? Est-ce un but pour vous d’augmenter le nombre de représentations de l’histoire de l’Afrique, de la Guinée en l’occurrence, en Europe ?

Merci de me donner l’occasion d’en parler. Ce n’est pas la première fois qu’un des mes films est présenté au Festival de Cannes. J’ai déjà été là en 1994 avec mon premier long métrage. Mais j’ai aussi été à Berlin Est avec un autre film que j’ai fait sur Amilcar Cabral, intitulé Le Retour d’Amilcar Cabral. Je voulais aborder l’histoire de mon pays qui était inconnue. J’ai participé dans le processus de la libération de mon pays, de la création de son État. J’étais là comme reporter. L’État que mon film représente ici est né en 1973, une des personnes qui était là pour documenter le processus, c’était moi. Il y avait la télévision suédoise, algérienne, française, cubaine, soviétique… Le monde était divisé en deux. Donc, je présume que ce que je fais, c’est filmer le processus de création du pays. Je voulais montrer ça au monde. C’est pour ça que je suis là. Mais je suis ici modestement, je fais ce que je peux pour l’existence de mon pays sur le plan international.

Votre film raconte l’histoire de votre pays et de la révolution via une histoire personnelle qui est une fiction. Précédemment, vous êtes passé par le documentaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la fiction pour Nome ?

Je suis un peu contraint et forcé. D’abord, je n’ai pas fait de grandes études de cinéma. J’ai appris le cinéma à Cuba dans un institut, pas dans une école. J’ai appris à maîtriser la caméra, l’appareil photo, la prise de son… C’est avec ça que j’ai commencé à travailler depuis 1972, trois ans avant l’indépendance de mon pays. J’ai commencé par le documentaire parce que c’est ce qu’il était possible de faire. Je fais toujours des reportages en pensant à en faire des films documentaires. Mais il y a un moment, ça ne suffisait plus. Quand la guerre fut finie, on m’a alors réquisitionné pour faire des reportages politiques. Mais je crois qu’avec la fiction, je peux aborder beaucoup plus de thèmes. Pour Nome, il y a d’abord l’enfant qui va construire un bombolon pour faire hommage à son père. Il y a la femme qui a été engrossée et abandonnée, elle lutte pour exister. Elle souffre beaucoup, elle sauve sa fille qu’elle pense perdre par la suite mais finit par la récupérer. Elle remercie celle qui l’a recueillie et dit qu’elles vont devenir deux mères… Il y a cette histoire-là que je crois être positive, mais il y a le personnage principal qui lui est complètement négatif. C’est pour montrer le doute et la souffrance que nous avons eu pour faire exister notre pays. Ça nous à tous fait souffrir. C’est pour ça que le titre, Nome, qui veut dire “homonyme”, “ton nom” a été choisi. On est tous responsables de ce qui nous arrive. C’est ce que je voulais montrer.

Nome de Sana Na N’Hada

Dans votre film, la place des archives est très importante. Elles rythment le récit du début à la fin. Pourquoi les mettre en avant ? Comment s’est déroulé le processus pour retrouver ces archives ? D’ailleurs, vous apparaissez sur l’une d’entre elles.

Le script a été conçu comme ça. Nous avons filmé ces images devenues des archives pendant trois ans, sans avoir jamais vu les vidéos qu‘on a filmées. Nous n’avions pas de bonnes conditions pour le faire. Il n‘y avait pas d‘électricité dans les zones où l’on a tourné. On allait tous les trois ou quatre mois à Conakry, en Guinée, pour remettre les images que nous faisions à l‘intérieur du pays. On marchait beaucoup à pied, ça nous prenait une semaine pour passer la frontière afin de se rendre au Sénégal. Cela me coûtait une semaine de marche pour aller charger trois ou quatre batteries et autant de temps pour revenir au front de combat. C‘était très dur, mais nous n‘avons jamais eu l‘occasion ou la possibilité de monter le film qu‘on tournait. D‘abord, on ne voyait jamais les images, sauf si on faisait des photos qu‘on pouvait faire développer à Dakar et mettre dans les journaux. Les images filmées, nous n‘avons jamais eu l‘occasion de les voir. On a vu les images qu‘on a tournées cinq ans après, c’est-à-dire deux ans après l‘indépendance. Elles ont été développées en Suède puis rapatriées dans notre pays. Quand on a commencé le processus pour les classifier, un secrétaire d‘État est arrivé et nous a fait sortir toutes ces images des archives. Il ne les a pas protégées des intempéries, prenant la poussière et la pluie, ce qui fait maintenant que nous n‘avons que 60% de ce qui a été filmé digitalisé et gardé à Berlin. L‘autre partie a disparu. C‘est la première fois que je travaille vraiment sur ces images pour les intégrer dans un film. Au départ, je ne savais pas exactement où les placer. Ça a été justement pour intégrer ces images-là que j’ai fait ce film. C’était une façon de ne pas tout jeter.

Il y a un élément qui est essentiel dans votre film : la musique . Comment est-ce que vous l’avez imaginée pour votre film ?

Normalement, j’utilise beaucoup le son de la Terre comme je suis obligé de filmer dans la nature. J’utilise beaucoup de bruitages d’oiseaux, d’animaux et de volailles de basse-cour. J’aime bien la musique d’instruments africains comme la kora, semblable au violon. Et puis, il y a d’autres instruments comme le djembé, le tongue drum… Mais la musique de ce film-là a été faite par le fils d’un grand musicien guinéen qui a disparu dans un accident d’avion, José Carlos Schwarz. C’est mon producteur portugais qui connaissait Remna Schwarz, son fils, et qui m’en a parlé. Alors, j’ai travaillé avec lui. Il fait beaucoup de choses semblables à son père. Je crois que ça a compté beaucoup pour ce film.

Un esprit accompagne Nome tout au long du film. Cela peut être étranger à la culture française, mais la place des esprits dans la culture guinéenne est au contraire très importante. Pouvez-vous nous parler du rôle de cet esprit dans le film et dans votre culture ?

Nome de Sana Na N’Hada

Dans ma culture, d’abord, on n’est pas censé disparaître définitivement. Ma culture est animiste. On n’est pas censé disparaître définitivement avec la mort, mais pour que les esprits aillent reposer en paix, il faut faire une cérémonie au bombolon. C’est un langage codé que tout le monde ne comprend pas, on sacrifie des bêtes et c’est à ce moment-là que l’esprit, les morts peuvent nous laisser en paix. Sinon, il reste comme une âme damnée qui attend. Il est à l’intérieur, il est la pluie, le soleil, il est partout. Il guide notre comportement moral et on est censé se rappeler de ce qu’il ferait s’il était vivant devant une situation où nous avons des doutes. L’esprit nous guide. C’est pourquoi il évolue en fonction de la réussite des intéressés qui sont encore vivants. Il souffre avec ce qu’on fait de la Guinée-Bissau. C’est pourquoi à un certain moment, il dit “Pourquoi les hommes sont aussi méchants ?”. Il souffre également parce qu’on voit qu’on a passé onze années à œuvrer pour l’indépendance, à souffrir, la sueur, le sang qu’on a versé pour l’indépendance, tout ce qu’on a souffert, les amputations, le traumatisme psychologique… Tout ça a coûté beaucoup aux Guinéens. Maintenant, qu’est-ce qu’on fait de cette indépendance-là ? C’est ça que l’esprit questionne. Le film s’appelle Nome, ça veut dire “homonyme”. Grâce à ce titre, je veux dire qu’on est tous ensemble responsables de ce qui nous arrive. Si on trouve que c’est une réussite, c’est notre réussite à tous. Sinon, c’est notre faute à tous.

Le réalisateur Sana Na N’Hada

Interview réalisée par Lou Bulthé-Maingard et Marjolaine Dutreuil

Articles liés

“L’enquête des Halles” : un jeu de piste avec Paris ma Belle

Partez à la découverte du quartier des Halles au XVIIème siècle, et menez l’enquête ! Nous sommes en plein règne de Louis XIV. Depuis des mois, Paris est troublé par la disparition de jeunes hommes d’une vingtaine d’années en moyenne,...

“Amis pour la vie” à découvrir au Théâtre de l’Oeuvre

Claire et Richard reçoivent un couple d’amis de longue date, Mathilde et Christophe, à dîner. La soirée suit son cours, apparemment sans embûche, dans une certaine gaieté et bonne humeur, jusqu’au moment où une révélation inattendue vient tout bouleverser…...

Christinia Rosmini en concert à la Divine Comédie

Artiste méditerranéenne aux origines espagnoles, corses, et italiennes, nourrie de flamenco, de musiques sud-américaines, orientales, indiennes… et de Chanson française, Christina Rosmini a mis au monde un univers artistique qui lui ressemble. Dans INTI, (Dieu du Soleil chez les...